タグ検索:タグ1

選択されているタグ : タグ1

タグを絞り込む : タグ2

高額すぎる後遺障害診断書作成料について

自賠責後遺障害診断書は、自賠責保険で後遺障害認定を受け、訴訟でも被害者の方の残存症状を明らかにするために非常に重要な書類になります。

その作成権限は、事故後被害者を診察してきた主治医の先生にあるのですが、その作成費用については病院によってまちまちで、一般的には5000円前後で1万円を超えると高いという印象を受けます。

また、大病院では書類作成規定が定まっているためさほど高額にはなりませんが、クリニックなどでは事前に費用は知らされず、主治医の先生の言い値になってしまうので、高額になる場合も散見されます。

そして、その作成費用ですが相手方保険会社が病院に直接支払いをしてくれれば問題はないのですが、多くの病院では、保険会社からの不払いを嫌い、被害者の方々の実費負担を求めます。

そして、相手方任意保険会社のみならず相手方自賠責保険についても、被害者が自己負担した後遺障害診断書作成料は「後遺障害が認められたら支払います」という立場をとっていることが多く、結果的に後遺障害が認められない場合、被害者が自己負担しなければならなくなります。

以前、あるクリニックで後遺障害診断書作成料として2万円を請求されたことがあり、非常に驚き当ブログにも記載したことがあったのですが「不適切な病院の対応・2」、

今回これを遥かに超える、3万2400円の極めて高額な後遺障害診断書料を被害者の方に負担させたクリニックがあり、被害者の方にとって大変憂慮すべき事態が生じましたので報告します。

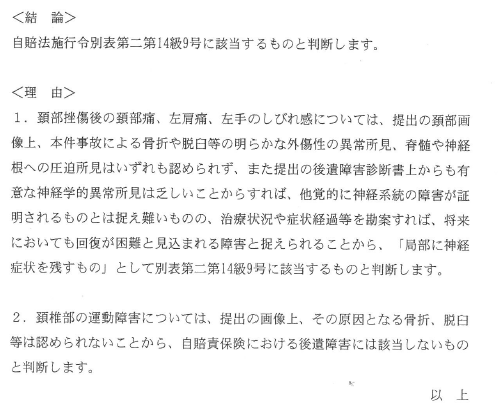

作成いただいたのは、自賠責後遺障害診断書1枚のみで内容はこちらのPDFのとおりです。高額な自賠責後遺障害診断書

なお、このクリニックでは、6か月間98日の通院日数で90万円以上もの自由診療での治療費を相手方保険会社から支払ってもらっています。

医学的な知見をお聞かせいただく意見書や回答書の作成をお願いする際には、3万円を遥かに超える作成料をお支払することは多々あるのですが、通常の診断書のレベルに留まる(と思われる)この後遺障害診断書に3万円を請求するのは、疑問を感じざるを得ません。

交通事故被害者は症状固定の時点では金銭的に苦しい状況に追い込まれていることも多く、また、事前に後遺障害診断書作成料を知らされる機会もなく、仮に、そのような高額な費用が支払えず、後遺障害診断書を作成いただけないとのことになれば、自賠責での後遺障害認定は受けられず、公平かつ適正な賠償を受けられません。

最初に通院する際に、後遺障害診断書作成料を事前にお聞きすることも現実的ではありませんし、高額な作成料を知って、別のもっと作成料が安い病院で後遺障害診断書を記載してもらうと思っても、診断書作成目的で新たに通院することは正当な治療行為とはいえません。

確かに、後遺障害診断書の作成は、患者さんの病状の回復を目的とする主治医の先生にとっては、本業外の多大なお時間とご負担をおかけする作業です。

そして、その記載内容一つで患者さんに認められる後遺障害が大きく変わってくるとても大切な書面ですので、丁寧かつ慎重な作成をお願いしたいものです。

しかし、交通事故被害者にとって、後遺障害診断書は主治医の先生に書いてもらわなくてはならない唯一無二の書面であり、その費用は何としてでも支払わなければならず、また、結果的に後遺障害が認められなければ、自己負担しなければならない費用なのです。

交通事故被害者専門弁護士としては、主治医の先生方には、このような交通事故被害者が置かれた厳しい立場を理解いただき、常識的な金額をもって後遺障害診断書作成料をご請求いただき、万が一高額な請求をされるとのことでしたら、初診時にその旨被害者に伝えていただくか、院内での掲示やHPに明記するなど事前に知らせていただくような措置を講じるよう切に願っています。

受傷後相当期間経過後の症状の訴えについて

受傷当初からの症状の訴えがない、もしくは証拠上明らかにできない場合の問題点と対策

自賠責保険による後遺障害等級認定実務では、事故当初から当該部位に対応する症状の訴えがあることが必要とされますので、受傷後相当期間が経過した後に自覚された症状は、受傷当初からの症状の一貫・連続性が否定され、後遺障害該当性を否定されることが非常に多く発生しています。

また、受傷当初から症状が自覚されていても、当該部位の診断名が付されておらず、カルテにもその旨が記載されていなかったことにより、受傷当初からの症状の訴えが証拠上証明できない場合も多々あります。

自賠責で後遺障害が認められない場合、訴訟を提起し裁判所に後遺障害を認めてもらうことになりますが、損害の立証(証明)責任は被害者側にありますので、事故当初からの訴えが診断書やカルテなどの証拠上認められない場合、相手方から事故と後遺障害の因果関係が証明できないと反論され、裁判でも大きく争われます。

しかし、多様な症状が多発している事故直後から、被害者が一つ一つの症状を正確に医師に伝えることは困難ですし、医師もこれを一つ残らず、カルテに記録することも現実的ではありません。

事故当日は興奮状態だったので痛みを感じなかったが、翌日の朝痛みで目が覚めたなども良く見られます。

また、頭部や胸腹部に重傷を負った場合では、医師は救命措置を最も優先しますので、生命にかかわらないその他の症状を、事故当初から正確に診断し記録することも不可能です。

さらに、事故当初は裂創や打撲を負った部分の症状が強く自覚され、その症状が落ち着いてきたころ、当初は気付かなかった他の症状が明確に自覚されてきたという経過を辿ることも多く見られます(マスキング論)。

その他、入院中ベッドから起き上がれるようになって初めて症状に気付いた、歩き始めてから右足首が痛いことに気付いた、退院後自宅に帰ってから忘れっぽくなっていることに気付いた、退院して静かな環境で寝ようとしたら、耳鳴りがなっていることに気付いたなど、環境の変化によって症状を自覚することも良くお聞きします。

このように、賠償実務上は事故当初の症状の訴えが非常に重要視されるにも関らず、様々な理由から残存した症状が事故当初からしっかりと訴えられ、記録化されているとは限りません。

そのため、事故当初から症状が訴えられていなかったから、その旨がカルテ等の医証に記録されていなかったからといって、安易に残存症状と事故との因果関係を否定し、後遺障害等級認定を否定することはできないように思います。

そこで、このような事態に陥らないよう、以下の対応が求められます。

1 症状を自覚したらすぐに医師に訴えること

2 症状を自覚している部位の診断名が付されていなければ、すぐに診断名を付けてもらうこと

とはいっても、お忙しいお医者さんに沢山の部位に生じた症状をすべて正確に伝えることは難しいものですし、訴えたすべての症状がしっかりとカルテに記載されているとは限りません。

週末や祝日で病院がやっていないこともあります。

そこで、

3 発症部位と症状の内容とその程度をその都度自分で記録化すること

記録化といってもメモ書き程度で結構ですので、ご自身もしくはご家族により記録化しておいてください。

賠償実務では事故当初の自覚症状が重要視されますので、受傷当初はできれば毎日記載しておくことが重要です。

特に事故当初自覚していなかった症状を自覚した際は、後に発症日として重視されるので必ずその日は記載しておき、できれば、この時自覚した理由(歩き始めた、体重をかけた、家族からの指摘)も付記しておきましょう。

後でまとめて記載されたものより、その当時にその都度記載されたものの方が証拠価値は高くなりますので、記載した日も忘れずに付記しておいてください。

また、事後に改変しやすいパソコンやスマホなどのデータよりは、ノートなどに手書きしておいた方が信用性が高まります。

一方で、事故により症状が生じるということは、その前提として当該部位を受傷した(受傷機転)ということが必要です。

そこで、

4 受傷態様をできるだけ具体的に記録しておき、青あざや擦り傷、腫れなど受傷した痕跡が出来た場合は画像を撮影しておくこと

も非常に大切なことです。

また、お顔の傷などの醜状障害の場合、傷跡とシワやシミとわからなくなってしまうこともありますので、事故当初の傷跡の状況を撮影しておくことはとても重要です。

事故直後に痛みを感じない医学的な理由

半場道子医学博士によれば、最近の神経科学から、痛みを抑制して生命を護る脳の疼痛抑制機構が明らかになりました(医学書院発行「慢性痛のサイエンス」・p38~43)。

すなわち、「快の情動系」として知られる中脳辺縁ドパミン系は、「快」だけでなく「痛み」の制御も操り、快を受けた時に幸福感が得られるドパミンシステムは、生体が侵襲され痛みを感じた時にも機能を発揮し鎮痛をもたらすとのことです。

戦場や交通事故で生命が危機に晒されたときに、このドパミンシステムによる疼痛抑制が、瞬時にかつ過剰に機能し、さらには、この疼痛抑制は非常事態のときばかりでなく、日常的な些細な痛みの際にも機能しているとのことです。

我々法律家も「事故当初は興奮状態にあり、痛みを感じにくい状態であったため、事故直後は〇部の痛みを自覚していなかった。」と主張することがありますが、その論拠は経験則的な感覚的なものでに過ぎませんでした。

しかし、この「慢性期のサイエンス」の該当ページには、このドパミンシステムについて、神経回路系と脳内回路系から詳しくわかりやすく説明されていますので、上記事実主張を医学的に裏付けることが可能だと考えています。

また、自賠責調査事務所や加害者側弁護士などから症状の因果関係を否定する論拠として良く挙げられる「事故直後が症状が最も重篤で次第に軽快していく」との反論を崩すことが可能とも思われます。

マスキング理論に言及した判例

事故から約2週間経過後に初めて訴えた痺れ感について後遺障害を認めた判例(名古屋地裁平成28年2月26日判決)

事故から約2週間を経過して初めて右上肢のしびれ感を訴えた事案(自賠責非該当)で、名古屋地裁平成28年2月26日判決(自保ジャ1972号)は下記のとおり論じて、右上肢のしびれ感の後遺障害を認めましたが、その判旨は非常に参考になりますので以下引用します。

なお、弁護士丹羽は、本判決を下した伊藤隆裕裁判官につき、訴訟進行は厳し目ですが、通り一遍等の判断を決してせず、一つ一つの事例や問題点を丁寧に検討し、被害者側のみならず当事者双方にとって常識的な十分納得いく判断を示して下さる裁判官だと評価しています。

「また、原告は、左方からの入力であった本件事故により身体の左側に打撃を受けるとともに、反動により右半身を車体内部に打ち付け、事故直後はこれらによる疼痛が強かった旨供述しているところ、同供述は、受傷当初の医事記録等と矛盾しない。そして、このような疼痛の症状が、既に生じている痺れ感等の症状をマスキングしてしまうことはあり得ることであるから、受傷当初2週間程度、原告が上肢の痺れ感等の症状を訴えなかったことをもって、神経障害発生と本件事故との因果関係を否定することはできない。」

事故後2か月経過して訴えられた頚部痛について、事故との因果関係を認めた判例(名古屋地裁平成28年2月19日)

上の裁判例と同時期に伊藤裁判官によって下された名古屋地裁平成28年2月19日判決(交民集49.1.219)では、下記のとおり論じて、事故から2か月を経過後に初めて訴えられた頚部痛について、事故との因果関係が認められました。

「頸部痛の訴えが顕在化したのは、事故後約2か月経てからであるから、これが本件事故によるものか疑問の余地がないわけではない。しかし、本件事故直後の時期は、胸骨骨折及び多発的肋骨骨折による相当強い疼痛に苛まれた状態にあったことから、これに比べれば軽微である頸椎捻挫の疼痛を原告が認識しなかったとしても何ら不自然ではなく、上記骨折の疼痛が軽減するにしたがって、その背後に隠れていた他の疼痛が顕在化するということも、自然な経過であるといえる。」

なお、弁護士丹羽が獲得した、事故直後自覚し医師に訴えた症状が、カルテ等の医証上適正に記録されていなかったがために、自賠責で脊髄損傷が否定され14級9号に留まったものの、訴訟で脊髄損傷が認められた名古屋地裁平成30年4月18日判決をこちらで紹介しています。

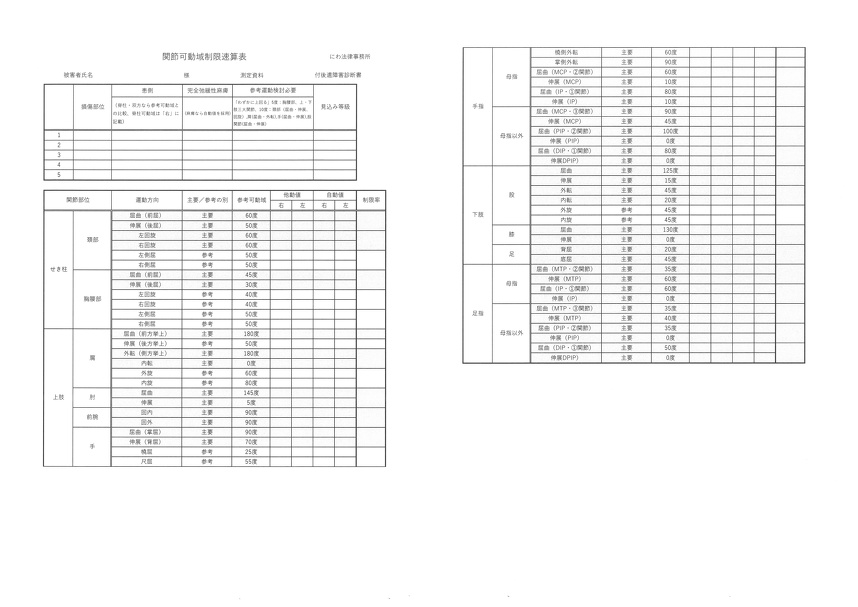

関節可動域制限(機能障害)の後遺障害の基本的事項の確認です

関節可動域制限(関節機能障害)の後遺障害については、痛みや痺れなどの神経障害に次いで認定数が多く、後遺障害認定実務上非常に重要な後遺障害であるにもかかわらず、関節可動域測定方法や可動域制限の評価手段などの多くの誤解がみられます。

また、整形外科の専門医の先生に後遺障害診断書に関節可動域の数値を記載いただいていても、測定方法や肢位の誤り、必要な運動の記載漏れ、左右の誤りなど、適切に後遺障害認定を得られないケースも未だに多く見られ、その場合は再度通院して再測定いただく必要がございます。

自賠責後遺障害認定上の正しい関節可動域測定方法をごく簡単にまとめますと、「日整会方式で主要運動の他動値の左右差で判断する。」ものですが、例外も多くありますので、今一度、関節可動域制限の後遺障害についての基本的事項と注意点を整理しておきます。

関節可動域の数値の記載はそれだけで認定される後遺障害等級が大きく変わる非常に大切なものですので、関節機能障害で後遺障害申請を検討されている方は、今一度下記記事をよくお読みいただいて、作成された後遺障害診断書にすべての関節可動域が適正に記載いただいているか確認してください。

当事務所で使用している可動域速算表を挙げておきましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

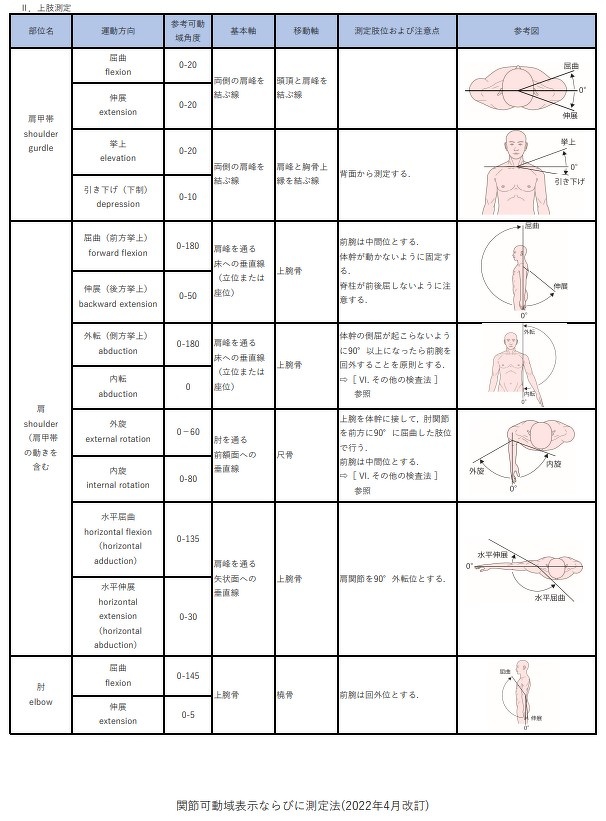

1 2021年・日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、日本足の外科学会「関節可動域表示ならびに測定方法」により測定する

(2021.10追記)

2021年9月、日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会、日本足の外科学会の承認により「関節可動域表示ならびに測定法」が改訂され、2022年4月1日から実施されます。

改訂内容及び改定後の「関節可動域表示ならびに測定法」はこちらをごらんください。

また、上記資料では各関節可動域の正確な測定方法(姿勢や肢位)が記載されていますので、記載された可動域の数値が正しい方法で測定されたか確認する資料としてご利用ください。

今回の改定で、自賠責や労災の後遺障害に影響を及ぼすのは以下の点です。

足関節の矢状面での運動につき、

①「屈曲(底屈)」及び「伸展(背屈)」とされていたのが、それぞれ「底屈」及び「背屈」運動という名称に改められ、

②その基本軸が「腓骨への垂直線」とされていたものが、「矢状面における腓骨長軸への垂直線」とされ、

③移動軸が「第5中足骨」とされていたものが、「足底面」とされました。

今回の改定は自賠責及び労災の関節可動域制限による後遺障害認定に大きな影響を及ぼすものではございませんが、足関節の可動域制限が問題になる際には注意が必要です。

改訂後の足関節の表は以下のとおりです。

関節可動域の測定方法については、1995年に定められた日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定方法」(以下「日整会方式」といいます。)により決定された測定方法にしたがい、十分な長さの柄のついた角度計を使用して、通常は5度刻みで測定します。

日整会方式による各関節の具体的な測定方法や参考可動域については、こちらをご覧ください。

整形外科専門医の先生でさえも、日整会方式に従わなかったり、各運動の測定漏れがあったり、ひどい時には、可動域自体を測定していない場合も散見されます。

そもそも、後遺障害診断書に関節可動域の数値の記載がない場合、関節機能障害の後遺障害等級評価の対象となりません。

日整会方式に従わなかったり、測定漏れがある場合、再度被害者の方に測定のためだけに通院していただいたり、後遺障害診断書の追記や修正をお願いすることになり、非常に手間と時間がかかってしまいます。

また、被測定者の姿勢や肢位によって各関節の運動範囲は著しく変化し、多関節筋が関与する場合、その影響を除いた肢位で測定しなければ正確な数値は計測できません(例えば、膝関節屈曲位で測定された股関節もしくは足関節の可動域など)。

そのため、日整会方式では「測定肢位および注意点」が定められていますので、これにしたがった肢位等で測定していただくことも重要です。

医師の先生の中には、角度計を用いず適当に数値を記載される方もいらっしゃるとお聞きしますが、後遺障害等級認定実務では、後遺障害診断書に記載された可動域の数値が全てであり、基準を下回る場合等級認定が一切受けられなくなりますので、角度計を用いて慎重に測定していただくことが必須です。

そこで、当事務所では、関節可動域制限の後遺障害が生じている場合、主治医の先生に後遺障害診断書を作成いただく際には、必ず、当該関節の日整会方式の写しを添付したうえで、慎重に測定していただくようお願いしています。

2 可動域制限の対象となるのは、原則として主要運動の他動値

自賠責後遺障害診断書には、上記の表のとおり、各関節の運動の種類(主要運動/参考運動)と他動/自動値を記載します。

【他動値と自動値】

他動値とは、外的な力で動かせる範囲、すなわち、医師や理学療法士の先生など他人に関節を動かしてもらった際の数値で、自動値とは、自ら関節を動かした際の数値になり、後遺障害等級認定の基準となるのは、原則として他動値になります。

(例外)自動値を採用する場合

①運動神経麻痺や腱断裂により自動での可動が不可能もしくは困難な場合

②我慢できないほどの痛みによる可動域制限が生じている場合

【主要運動と参考運動】

また、後遺障害認定実務上、各関節の運動にはその重要性にしたがい、主要運動と参考運動に分けられており、可動域制限の対象となるのは原則として主要運動です。

各関節の主要運動と参考運動は以下のとおりです。

*2022.4~足関節の「屈曲」は「底屈」、「伸展」は「背屈」に名称が変更されます。

| 【部位】 | 【主要運動】 | 【参考運動】 |

| 頸椎 | 屈曲・伸展、左・右回旋 | 左・右側屈 |

| 胸腰椎 | 屈曲・伸展 | 左・右回旋、左・右側屈 |

| 肩関節 | 屈曲、外転・内転 | 伸展、外旋・内旋 |

| 肘関節 | 屈曲・伸展 | |

| 手(手首)関節 | 屈曲・伸展 | 橈屈・尺屈 |

| 前腕 | 回内・回外 | |

| 股関節 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |

| 膝関節 | 屈曲・伸展 | |

| 足(足首)関節 | 屈曲・伸展 | |

| 母指(手の親指) | 屈曲・伸展、橈側外転、尺側外転 | |

| 手指及び足指 | 屈曲・伸展 |

(例外)参考運動を採用する場合

参考運動が可動域の対象となる場合は、主要運動の可動域が2分の1または4分の3をわずかに上回り当該等級の対象とならない場合で、参考運動の可動域が1/2または3/4以下に制限されていれば、当該等級が認められます。

また、「わずかに」とは、頚椎の運動障害、肩関節(屈曲、外転)、手関節(屈曲・伸展)、股関節(屈曲・伸展)の著しい運動障害は10度、胸腰椎及び上記以外の上下肢の三大関節は5度となります。

3 原則として健側との比較による

関節の可動域が「制限される」とは、脊柱以外の左右がある関節は、患側(障害が生じた方)健側(障害が生じない方)との比較により判断します。

【認定等級】

上肢(肩・肘・手)、下肢(股・膝・足)関節のいずれかが、患側が健側の可動域の10%程度に制限されていれば「関節の用廃」として8級、2分の1以下に制限されていれば、「著しい機能障害」として10級、4分の3以下に制限されていれば「機能障害」として12級が認定されます。

前腕については4分の1以下で10級相当、2分の1以下で12級相当とされます。

膝関節・股関節等で人工関節や人工骨頭挿入・置換術を実施された場合はそれだけで「著しい機能障害」として10級が認定され、これにより可動域が2分の1以下に制限されれば、「関節の用廃」として8級が認定されます。

手指・足指の場合は、2分の1以下に制限されれば「用廃」として、それぞれ用を廃した指やその本数等により4級から14級が認定されます。

(例外)参考可動域による場合

参考可動域とは、平均的な運動領域をいい、上記日整会方式の表中「参考可動域角度」として数値が記載されています。

健・患側の左右差ではなく、参考可動域との比較による場合は以下のとおりです。

①左右がない脊柱の運動障害

②事故以前の既往症で健側の可動域が制限されていた場合

③事故で左右いずれの関節にも障害が生じた場合

4 同一平面上は合算した数値で判断

屈曲・伸展、肩及び股関節の外転・内転、前腕の回内・回外のような同一面上の運動は、合算した数値で判断します。

例えば、左手にTFCC損傷を負い、

屈曲:右90度・左65度、伸展:右60度・左60度

であった場合、確かに屈曲運動だけでみれば患側である左は右に比して4分の3以下に制限されています(90×3/4=67.5°>65°)。しかし、屈曲・伸展は同一面上の運動であり、双方の数値を合算しますと、右150度に対し左125度となり、4分の3以下に制限されていません(150×3/4=112.5°<125°)。

5 可動域制限の原因所見がみられること

実はこの要件がもっとも大切で、かつ、争いになるところですが、例えば、腕神経叢損傷など明らかに事故後神経の引き抜き損傷が生じたなど、原因が明確な場合以外は、そもそも可動域制限が生じている原因となる画像所見が必要です。

関節可動域制限の原因となる傷病としては、関節内もしくは関節を構成する骨の骨折や脱臼などの骨傷や、靭帯や肩関節唇、膝半月板などの軟部組織の損傷があり、かつ、これがレントゲンやCT,MRIなどの画像で確認でき、その程度も関節可動域制限を生じる程度のものであることが必要です。

なお、骨折が生じ可動域制限が生じたとしても、完全に癒合した場合は、改善可能性のある筋力の低下や関節の拘縮などとされ、等級認定が否定される場合も多く見られます。

したがって、関節可動域制限の後遺障害が残存し、主治医の先生に後遺障害診断書を作成いただく場合、関節可動域の適切かつ漏れのない測定の他、その原因と考えられる画像上の病変についても、他覚所見欄に記載いただくことが肝要です。

症状固定前後に等級認定基準に満たない可動域の記載がみられるとの主張への反論

自賠責で関節可動域制限の後遺障害等級が認定され、訴訟を提起した場合、損保代理人からは必ずといっていいほど、「症状固定前のカルテに記載された関節可動域は、後遺障害認定基準を満たしておらず、後遺障害診断書記載の可動域の数値は誤りである」との主張がなされます。

通院過程においては、定期的に関節可動域が測定されその数値が都度カルテに記載され、これが後遺障害診断書記載の可動域よりも良い数値が記載されていることが散見されます。

このような場合、一般的には以下の反論が考えられるのではないでしょうか。

①後遺障害診断の際には後遺障害認定を目的として主治医が日整会方式にしたがい慎重に測定した一方で、日々カルテに記載された数値は、日整会方式に厳密にしたがうことなく簡易かつ参考程度に測定したにすぎないのであるから、必ずしも正確とはいいがたいこと

②カルテ記載の数値は、可動域の拡張を目的とするリハビリの実施直後に測定されたのであるから、日常生活上の数値よりもリハビリにより一時的に拡張された良い数値が出ることは当然であること

以上、訴訟の際にご参考にしていただければ幸いです。

平成29年半ばから、自賠責での後遺障害等級認定が厳しくなったようです

平成29年半ばから、自賠責調査事務所の等級認定が厳しくなったようです

平成28年9月時点で、当事務所にむち打ち損傷でご依頼いただいた方の損害保険料率算出機構での後遺障害等級認定率は、全153件中、12級13号もしくは相当認定が6件、初回被害者請求時14級9号認定が93件、異議申立てによる14級9号認定が28件でしたので、計127件・82%でした(詳しくは、 「むち打ち損傷における後遺障害認定の実態」 をご参照ください。

しかし、平成29年半ばころから、むち打ち損傷での後遺障害等級認定がかなり厳しくなった感があり、当事務所でもこれまででしたら等級認定に至っていた事案が、異議申し立てをしても非該当となることが大変多くなって参りました。

また、骨折や靭帯損傷などの器質的損傷が認められても、12級13号の認定に至らず14級9号止まりの案件や、軽微事故などでは、自賠責レベルでそもそも治療との相当因果関係が否定される案件も散見されています。

認定が厳しくなった原因は?

このように突然、損害保険料率算出機構の損害調査が厳しくなった理由として考えられるのは、平成29年4月にそれまで値上げが続いていた自賠責保険料が、平成20年以来9年ぶりに値下げされたことと無関係とは思えません。

そもそも自賠責保険料は、金融庁自賠責保険審査会の審議を経てたうえで、金融庁長官の承認を得て決定されますが、その具体的金額は、ごく簡単に言えば、見込まれる損害額を基に算定されます。

記憶にある方もおられると思いますが、自賠責保険料は平成23年に平均で12%、平成25年に平均で14%と立て続けに大きく値上がりしました。

自賠責保険は、ノーロス・ノープロフィットの原則(保険会社が損も利益も出ないようにする)で運用されているところ、このように直近で大きく値上げした分、これ以降、保険料収入が見込まれた損害額(保険金支払額)よりも上回ったため、平成29年に値下げすることになりました。

個人的な感覚で恐縮ですが、平成23年及び平成25年に自賠責保険が大きく値上げした際には、非常に14級9号の認定が取り易かった時期がありました。

あくまで私見に過ぎませんが、この時とは逆に、自賠責調査事務所が「これから保険料収入が少なくなるから、保険金の支払いも厳しくしていこう」との方針に変わったと考えることも十分可能だと思います。

ただ、本来自賠責保険の保険料率(保険料)は、損害率(支払う保険金額)に応じて定められるべきものですから、「保険料が減ったから支払う保険金を減らせ」というのは、本末転倒のあり得ない発想だと思います。

今後、交通事故被害者はどのように対応していけばいいのでしょうか。

現在の交通事故賠償実務では、損害保険料率算出機構での後遺障害等級認定制度は、被害者の早期かつ容易な損害回復手段として、非常に有益かつ実効的であり、その有益性については今後も変わらないことと思います。

ただ、上記認定制度の信頼性や公平性が損なわれる事態になれば、異議申立の結果が不服であるとして紛争処理機構に対する紛争処理申請を行ったり、示談交渉を経ずに訴訟に移行する案件が増大し、交通事故賠償実務の混乱を来しかねません。

現に当事務所でも、これまで以上に、自賠責調査事務所の認定結果を不服として紛争処理申請をしたり、訴訟を提起する案件が増えています。

では、交通事故被害者はどのように対応していけばいいのでしょうか。

当事務所からお伝えできることは、当事務所が考える後遺障害等級認定4要件をしっかり満たすこと、これに尽きると思います。

後遺障害等級認定の4要件とは以下のとおりですが、詳しくはむち打ち損傷12級・14級の認定ポイントをご覧ください。

1 事故態様の重篤性

2 通院実績(期間と頻度)

3 症状の一貫・連続性

4 症状の重篤・常時性

これまでは、これら4要件を多少満たしていない案件も、異議申立てをすれば等級認定に至っていたことがありましたが、現在では、4要件をすべてしっかり満たしていない案件でないと等級認定はかなり厳しいという印象です。

ただし、通院の必要もないのに通院実績を上げるため無駄に通院したり、症状の重篤性が必要だからと、痛くもないのに痛いといって通院して、保険会社に治療費や通院慰謝料を支払わせるのは、紛れもない保険金詐欺ですので、絶対にしないでください。

調査事務所取付回答書類が開示されるようになりました

自賠責調査事務所が取り付けた医療機関からの回答書類が開示されるようになりました。

交通事故による後遺障害等級認定を行うのは、損害保険料率算出機構自賠責損害調査センターの各自賠責損害調査事務所ですが、調査事務所は、損害調査のため被害者の同意書を得て、各診療機関から様々な回答書類を取り寄せます。

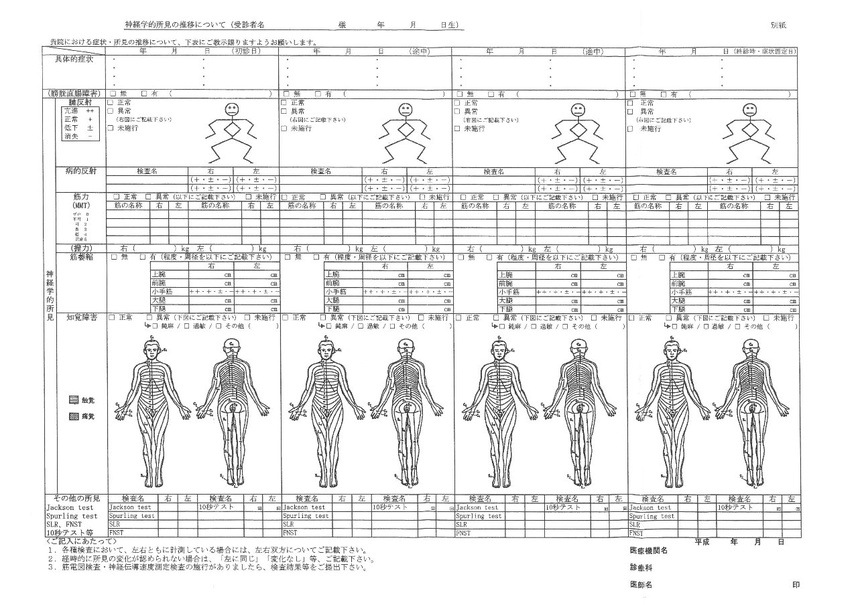

例えば、むち打ち損傷後の頚・腰部由来の症状については、「症状の推移について」、「神経学的所見の推移について」と題する書面を取り付けます。

そして、例えば、これら回答書に、初診時に「症状無」、初診時から終診時までの推移が「軽減」、神経学的検査で「異常所見なし」などと記載されると、後遺障害等級該当性が否定されるなど、これら回答書は後遺障害等級認定に大変重要な資料となるものです(「軽減」と記載された場合に後遺障害該当性を否定する理由とすることの問題点については、

こちらをご覧ください。

当事務所では、被害者請求の際、自賠責保険会社に対しこれらの回答書類の写しを送付してくれるようお願いしていましたが、従前は「病院の同意がないから出せない」と言われ拒否されてきました。

病院は被害者本人の同意に基づき、本人の病状について回答書類を作成しているにもかかわらず、「病院の同意がない」ことを理由として、これを拒む自賠責保険会社の姿勢は大きな問題であると考えてきました。

これらの回答書類の内容は認定結果にも引用されており、その内容を確認しないと後遺障害等級判断が適正かの判断ができないため、やむを得ず病院に診療記録の開示手続きをとり、時間と費用をかけこれら回答書を入手していました。

しかし、最近になって、三井住友海上火災保険株式会社の自賠責保険窓口である関西企業自動車損害サポート部第5保険金お支払センターでは、自ら病院の同意の有無を確認したうえで、回答書類の写しを送付していただけるようになりました。

被害者本人の同意に基づいて取得した回答書類なので、当然の扱いと言えば当然ですが、これまで「病院の同意がない」ことを理由に回答書類の写しの送付を拒否してきた自賠責保険が、取り扱いを改めたことは大変評価できることと存じます。

今後、すべての保険会社が同様の取扱いをしていただけることを強く望みます。

また、被害者請求をする際には、自賠責保険会社に「自賠責調査事務所が診療機関から取り寄せた回答書類の写しを送付いただきたい」旨お願いしておくと宜しいかと存じます。

平成30年5月15日追記

上記のとおり、三井住友海上のほか、あいおいニッセイ同和からも、調査事務所取付の回答書が開示されるようになりました。

しかし、東京海上日動火災では、依然「自賠責調査事務所(自調)に確認したが、自調で取り付けたものであるから開示できない。」とのことでした。

この違いですが、三井やあいおいの自賠窓口は大阪であり、大阪の自調の管轄になるのに対し、東京海上の窓口は名古屋ですので、名古屋の自調の管轄にあることから、これら対応に違いがあるものと思われます。

上記のとおり、本人の同意の下、本人の病状が記された書面であり、本人に開示されても何らの不都合性はないのですから、本来上記回答書は開示されるべきものです。

速やかに、全国の自賠責調査事務所で統一的に開示する取り扱いがなされることが求められます。

【公式】名古屋 交通事故専門弁護士にわ法律事務所の記事一覧

- 高次脳機能障害に対するリハビリの重要性について

- 頚・腰部痛被害者請求非該当、異議申立により各第14級9号併合14級の認定を受けた事案のご紹介です。

- 事前認定右手疼痛第14級9号、異議申立てにより右手関節機能障害第10級10号、右大腿部の感覚麻痺等第14級9号併合10級の認定を受けた事案のご紹介です。

- また機会があればお願いしたいと思います。

- 大変お世話になりありがとうございます。

- 家族目線で寄り添ってくれて乗り切ることができました

- 丹羽先生に依頼できたことは心の拠り所となる幸運でした

- セゾン自動車火災保険株式会社の杜撰な経理処理について

- 令和6年度も愛知県の自転車乗車用ヘルメット購入補助制度が実施されます。

- 東京海上日動火災保険㈱の2件のイレギュラーな遅延行為について(顛末記あります)

- 防犯カメラ映像の早期の証拠保全の重要性について

- 否認事件での被害者参加のメリットについて

- 基礎収入で平均賃金を使用する場合は、事故「当年」の平均賃金です

- ソニー損保中部第3サービスセンターへの書類送付上の注意点です(顛末記あります)

- 人身傷害保険と対人賠償の関係のおさらいです

- 高次脳機能障害に関する誤解について

被害者側

交通事故専門弁護士による

ブログ

保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。

-

高次脳機能障害に対するリハビリの重要性について

NEW -

頚・腰部痛被害者請求非該当、異議申立により各第14級9号併合14級の認定を受けた事案のご紹介です。

-

事前認定右手疼痛第14級9号、異議申立てにより右手関節機能障害第10級10号、右大腿部の感覚麻痺等第14級9号併合10級の認定を受けた事案のご紹介です。

-

セゾン自動車火災保険株式会社の杜撰な経理処理について

-

令和6年度も愛知県の自転車乗車用ヘルメット購入補助制度が実施されます。

-

東京海上日動火災保険㈱の2件のイレギュラーな遅延行為について(顛末記あります)

-

防犯カメラ映像の早期の証拠保全の重要性について

-

否認事件での被害者参加のメリットについて

-

基礎収入で平均賃金を使用する場合は、事故「当年」の平均賃金です

-

ソニー損保中部第3サービスセンターへの書類送付上の注意点です(顛末記あります)