後遺障害認定

関節可動域制限(機能障害)の後遺障害の基本的事項の確認です

関節可動域制限(関節機能障害)の後遺障害については、痛みや痺れなどの神経障害に次いで認定数が多く、後遺障害認定実務上非常に重要な後遺障害であるにもかかわらず、関節可動域測定方法や可動域制限の評価手段などの多くの誤解がみられます。

また、整形外科の専門医の先生に後遺障害診断書に関節可動域の数値を記載いただいていても、測定方法や肢位の誤り、必要な運動の記載漏れ、左右の誤りなど、適切に後遺障害認定を得られないケースも未だに多く見られ、その場合は再度通院して再測定いただく必要がございます。

自賠責後遺障害認定上の正しい関節可動域測定方法をごく簡単にまとめますと、「日整会方式で主要運動の他動値の左右差で判断する。」ものですが、例外も多くありますので、今一度、関節可動域制限の後遺障害についての基本的事項と注意点を整理しておきます。

関節可動域の数値の記載はそれだけで認定される後遺障害等級が大きく変わる非常に大切なものですので、関節機能障害で後遺障害申請を検討されている方は、今一度下記記事をよくお読みいただいて、作成された後遺障害診断書にすべての関節可動域が適正に記載いただいているか確認してください。

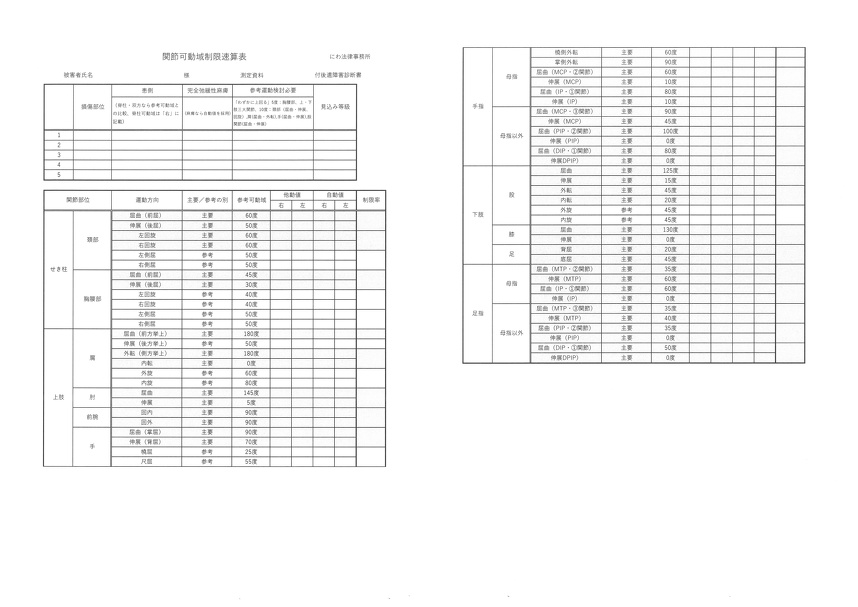

当事務所で使用している可動域速算表を挙げておきましたので、ご参考にしていただければ幸いです。

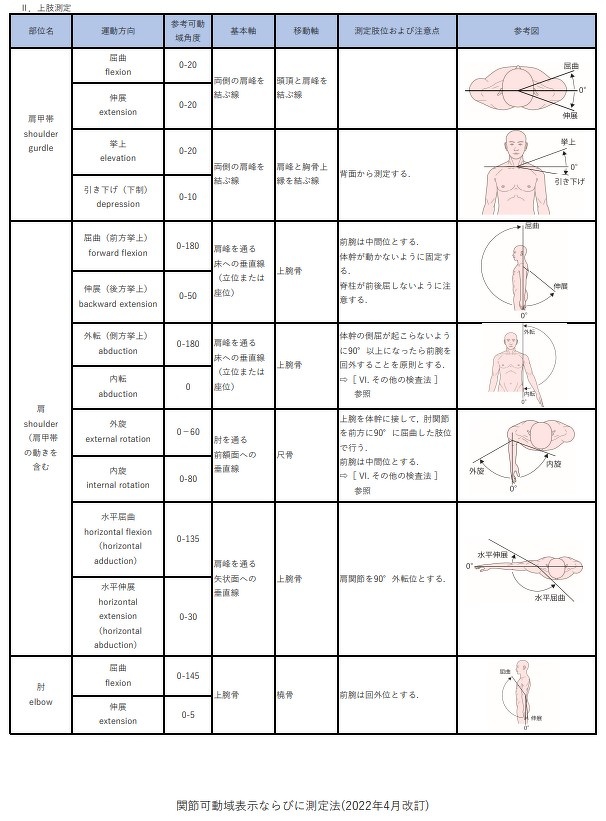

1 2021年・日本整形外科学会、日本リハビリテーション医学会、日本足の外科学会「関節可動域表示ならびに測定方法」により測定する

(2021.10追記)

2021年9月、日本リハビリテーション医学会、日本整形外科学会、日本足の外科学会の承認により「関節可動域表示ならびに測定法」が改訂され、2022年4月1日から実施されます。

改訂内容及び改定後の「関節可動域表示ならびに測定法」はこちらをごらんください。

また、上記資料では各関節可動域の正確な測定方法(姿勢や肢位)が記載されていますので、記載された可動域の数値が正しい方法で測定されたか確認する資料としてご利用ください。

今回の改定で、自賠責や労災の後遺障害に影響を及ぼすのは以下の点です。

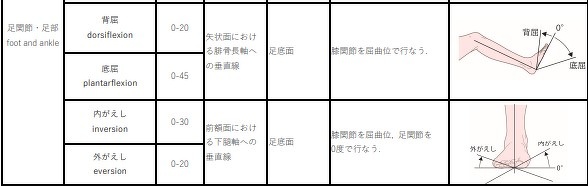

足関節の矢状面での運動につき、

①「屈曲(底屈)」及び「伸展(背屈)」とされていたのが、それぞれ「底屈」及び「背屈」運動という名称に改められ、

②その基本軸が「腓骨への垂直線」とされていたものが、「矢状面における腓骨長軸への垂直線」とされ、

③移動軸が「第5中足骨」とされていたものが、「足底面」とされました。

今回の改定は自賠責及び労災の関節可動域制限による後遺障害認定に大きな影響を及ぼすものではございませんが、足関節の可動域制限が問題になる際には注意が必要です。

改訂後の足関節の表は以下のとおりです。

関節可動域の測定方法については、1995年に定められた日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定方法」(以下「日整会方式」といいます。)により決定された測定方法にしたがい、十分な長さの柄のついた角度計を使用して、通常は5度刻みで測定します。

日整会方式による各関節の具体的な測定方法や参考可動域については、こちらをご覧ください。

整形外科専門医の先生でさえも、日整会方式に従わなかったり、各運動の測定漏れがあったり、ひどい時には、可動域自体を測定していない場合も散見されます。

そもそも、後遺障害診断書に関節可動域の数値の記載がない場合、関節機能障害の後遺障害等級評価の対象となりません。

日整会方式に従わなかったり、測定漏れがある場合、再度被害者の方に測定のためだけに通院していただいたり、後遺障害診断書の追記や修正をお願いすることになり、非常に手間と時間がかかってしまいます。

また、被測定者の姿勢や肢位によって各関節の運動範囲は著しく変化し、多関節筋が関与する場合、その影響を除いた肢位で測定しなければ正確な数値は計測できません(例えば、膝関節屈曲位で測定された股関節もしくは足関節の可動域など)。

そのため、日整会方式では「測定肢位および注意点」が定められていますので、これにしたがった肢位等で測定していただくことも重要です(一社・労災サポートセンター「労災補償障害認定必携」第17版289頁を参照ください)。

医師の先生の中には、角度計を用いず適当に数値を記載される方もいらっしゃるとお聞きしますが、後遺障害等級認定実務では、後遺障害診断書に記載された可動域の数値が全てであり、基準を下回る場合等級認定が一切受けられなくなりますので、角度計を用いて慎重に測定していただくことが必須です。

そこで、当事務所では、関節可動域制限の後遺障害が生じている場合、主治医の先生に後遺障害診断書を作成いただく際には、必ず、当該関節の日整会方式の写しを添付したうえで、慎重に測定していただくようお願いしています。

2 可動域制限の対象となるのは、原則として主要運動の他動値

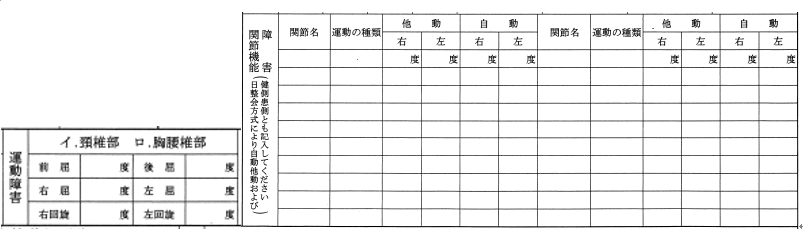

自賠責後遺障害診断書には、上記の表のとおり、各関節の運動の種類(主要運動/参考運動)と他動/自動値を記載します。

【他動値と自動値】

他動値とは、外的な力で動かせる範囲、すなわち、医師や理学療法士の先生など他人に関節を動かしてもらった際の数値で、自動値とは、自ら関節を動かした際の数値になり、後遺障害等級認定の基準となるのは、原則として他動値になります。

(例外)自動値を採用する場合

①運動神経麻痺や腱断裂により自動での可動が不可能もしくは困難な場合

②我慢できないほどの痛みによる可動域制限が生じている場合

【主要運動と参考運動】

また、後遺障害認定実務上、各関節の運動にはその重要性にしたがい、主要運動と参考運動に分けられており、可動域制限の対象となるのは原則として主要運動です。

各関節の主要運動と参考運動は以下のとおりです。

*2022.4~足関節の「屈曲」は「底屈」、「伸展」は「背屈」に名称が変更されます。

| 【部位】 | 【主要運動】 | 【参考運動】 |

| 頸椎 | 屈曲・伸展、左・右回旋 | 左・右側屈 |

| 胸腰椎 | 屈曲・伸展 | 左・右回旋、左・右側屈 |

| 肩関節 | 屈曲、外転・内転 | 伸展、外旋・内旋 |

| 肘関節 | 屈曲・伸展 | |

| 手(手首)関節 | 屈曲・伸展 | 橈屈・尺屈 |

| 前腕 | 回内・回外 | |

| 股関節 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 |

| 膝関節 | 屈曲・伸展 | |

| 足(足首)関節 | 屈曲・伸展 | |

| 母指(手の親指) | 屈曲・伸展、橈側外転、尺側外転 | |

| 手指及び足指 | 屈曲・伸展 |

(例外)参考運動を採用する場合

参考運動が可動域の対象となる場合は、主要運動の可動域が2分の1または4分の3をわずかに上回り当該等級の対象とならない場合で、参考運動の可動域が1/2または3/4以下に制限されていれば、当該等級が認められます。

また、「わずかに」とは、頚椎の運動障害、肩関節(屈曲、外転)、手関節(屈曲・伸展)、股関節(屈曲・伸展)の著しい運動障害は10度、胸腰椎及び上記以外の上下肢の三大関節は5度となります。

3 原則として健側との比較による

関節の可動域が「制限される」とは、脊柱以外の左右がある関節は、患側(障害が生じた方)健側(障害が生じない方)との比較により判断します。

【認定等級】

上肢(肩・肘・手)、下肢(股・膝・足)関節のいずれかが、患側が健側の可動域の10%程度に制限されていれば「関節の用廃」として8級、2分の1以下に制限されていれば、「著しい機能障害」として10級、4分の3以下に制限されていれば「機能障害」として12級が認定されます。

前腕については4分の1以下で10級相当、2分の1以下で12級相当とされます。

膝関節・股関節等で人工関節や人工骨頭挿入・置換術を実施された場合はそれだけで「著しい機能障害」として10級が認定され、これにより可動域が2分の1以下に制限されれば、「関節の用廃」として8級が認定されます。

手指・足指の場合は、2分の1以下に制限されれば「用廃」として、それぞれ用を廃した指やその本数等により4級から14級が認定されます。

(例外)参考可動域による場合

参考可動域とは、平均的な運動領域をいい、上記日整会方式の表中「参考可動域角度」として数値が記載されています。

健・患側の左右差ではなく、参考可動域との比較による場合は以下のとおりです。

①左右がない脊柱の運動障害

②事故以前の既往症で健側の可動域が制限されていた場合

③事故で左右いずれの関節にも障害が生じた場合

4 同一平面上は合算した数値で判断

屈曲・伸展、肩及び股関節の外転・内転、前腕の回内・回外のような同一面上の運動は、合算した数値で判断します。

例えば、左手にTFCC損傷を負い、

屈曲:右90度・左65度、伸展:右60度・左60度

であった場合、確かに屈曲運動だけでみれば患側である左は右に比して4分の3以下に制限されています(90×3/4=67.5°>65°)。しかし、屈曲・伸展は同一面上の運動であり、双方の数値を合算しますと、右150度に対し左125度となり、4分の3以下に制限されていません(150×3/4=112.5°<125°)。

5 可動域制限の原因所見がみられること

実はこの要件がもっとも大切で、かつ、争いになるところですが、例えば、腕神経叢損傷など明らかに事故後神経の引き抜き損傷が生じたなど、原因が明確な場合以外は、そもそも可動域制限が生じている原因となる画像所見が必要です。

関節可動域制限の原因となる傷病としては、関節内もしくは関節を構成する骨の骨折や脱臼などの骨傷や、靭帯や肩関節唇、膝半月板などの軟部組織の損傷があり、かつ、これがレントゲンやCT,MRIなどの画像で確認でき、その程度も関節可動域制限を生じる程度のものであることが必要です。

なお、骨折が生じ可動域制限が生じたとしても、完全に癒合した場合は、改善可能性のある筋力の低下や関節の拘縮などとされ、等級認定が否定される場合も多く見られます。

したがって、関節可動域制限の後遺障害が残存し、主治医の先生に後遺障害診断書を作成いただく場合、関節可動域の適切かつ漏れのない測定の他、その原因と考えられる画像上の病変についても、他覚所見欄に記載いただくことが肝要です。

症状固定前後に等級認定基準に満たない可動域の記載がみられるとの主張への反論

自賠責で関節可動域制限の後遺障害等級が認定され、訴訟を提起した場合、損保代理人からは必ずといっていいほど、「症状固定前のカルテに記載された関節可動域は、後遺障害認定基準を満たしておらず、後遺障害診断書記載の可動域の数値は誤りである」との主張がなされます。

通院過程においては、定期的に関節可動域が測定されその数値が都度カルテに記載され、これが後遺障害診断書記載の可動域よりも良い数値が記載されていることが散見されます。

このような場合、一般的には以下の反論が考えられるのではないでしょうか。

①後遺障害診断の際には後遺障害認定を目的として主治医が日整会方式にしたがい慎重に測定した一方で、日々カルテに記載された数値は、日整会方式に厳密にしたがうことなく簡易かつ参考程度に測定したにすぎないのであるから、必ずしも正確とはいいがたいこと

②カルテ記載の数値は、可動域の拡張を目的とするリハビリの実施直後に測定されたのであるから、日常生活上の数値よりもリハビリにより一時的に拡張された良い数値が出ることは当然であること

以上、訴訟の際にご参考にしていただければ幸いです。

後遺障害認定

- 東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について

- 右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介

- 右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介

- 上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について

- 自賠責後遺障害診断書のチェックの重要性について

- むち打ち損傷で腱反射テストを殊更重要視すべきではないことについて

- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。

- 左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。

- 右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。

- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと

- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。

- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~

- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について

- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース

- 「足」ってどこのこと?

- 頚部痛被害者請求非該当、異議申立により第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です

被害者側

交通事故専門弁護士による

ブログ

保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。

-

東京海上日動火災保険㈱の不相当な治療費打切り理由について

-

韓国旅行中に交通事故に遭ったら

-

令和7年11月3日 韓国光州弁護士会・愛知県弁護士会共同セミナー講師を務めました。

-

東海交通遺児を励ます会の会報「はばたけ」100号記念号が発刊されました。

-

東京海上日動メディカルサービス株式会社の判断内容の信用性について

-

右寛骨骨折後の右股関節可動域制限により第10級11号の認定を受けた画像のご紹介

-

右舟状骨骨折後の右手等の痛みにつき第12級13号の認定を受けた画像のご紹介

-

三井住友海上火災の車両時価額の算定方法について~中古車販売価格の地域差を考慮に入れるべきでしょうか

-

東海交通遺児を励ます会の内河惠一先生へのインタビューに同行しました。

-

上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について