後遺障害認定

不適切な病院の対応~治療費打切日を症状固定日とすること

相手方任意保険会社から治療費打切日を症状固定日とすることの問題点

医師の先生方の交通事故賠償への知識が広まってきつつある現状では、相手方任意保険会社からの治療費打切り日をもって症状固定日と診断される医師の先生方は、以前と比べるとずいぶん減った感がございます。

ただ、最近でも相手方任意保険会社(自賠一括社)からの治療費の内払い打切日をもって症状固定日とする先生がまだいらっしゃいましたので、改めて注意喚起のために、その問題点について詳しく説明します。

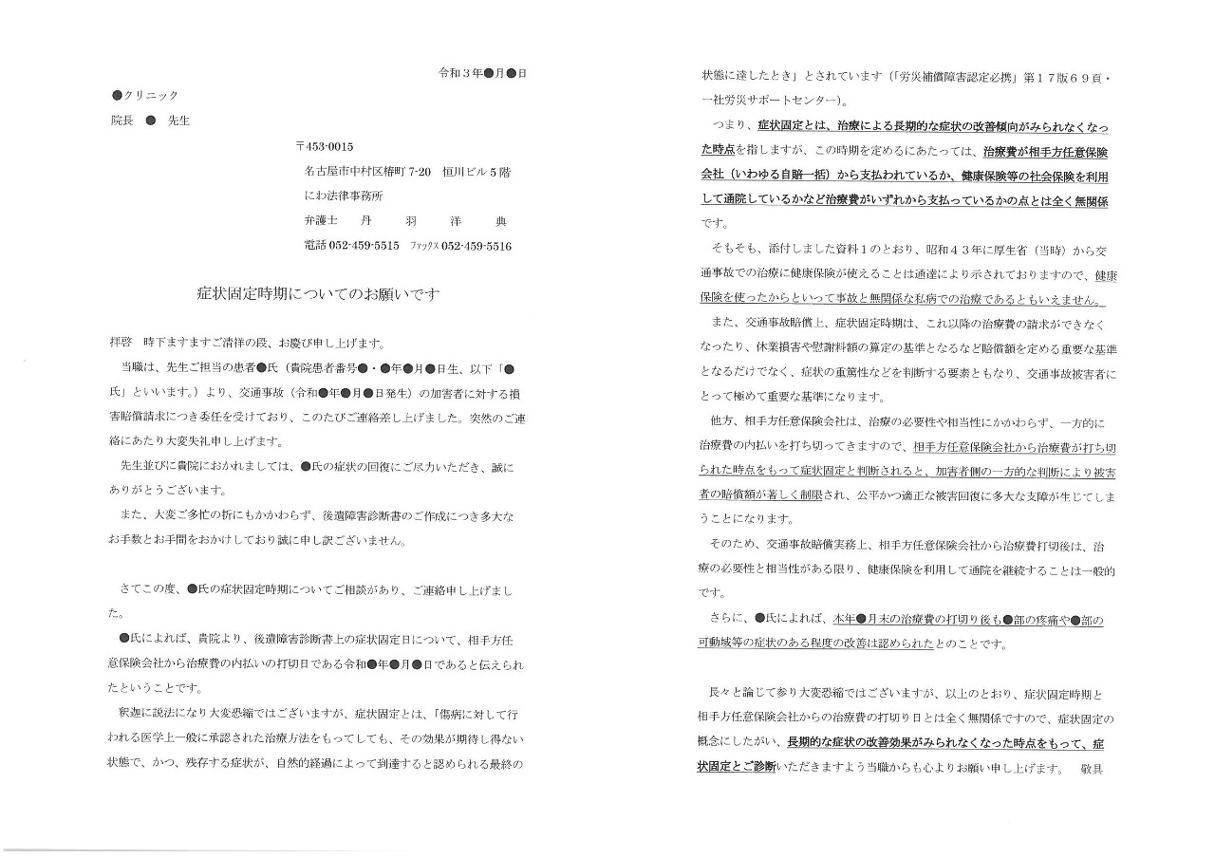

なお、医師の先生が打切り日を症状固定日と誤解しているような場合、当事務所では冒頭に示したような書面をご送付し、正しい症状固定日を記載いただくようお願いしていますので、ご参考にしていただければ幸いです。

症状固定とは

そもそも、症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」とされています(「労災補償障害認定必携」第17版69頁・一社労災サポートセンター)。

つまり、症状固定とは、治療による長期的な症状の改善傾向がみられなくなった時点を指しますので、治療費が相手方任意保険会社、人傷社、自賠社、健康保険、労災のいずれかから支払われたのかとは全く関係ありません。

なお、症状固定とは「治療による改善効果」の有無という点で医学上の概念でありながら、賠償の基準となる点で法的な概念でもあり、一義的には医師の先生の判断にしたがいますが、症状固定時期について相手方加害者側と争いになることも非常に多く、最終的には裁判所がその時期について判断することになります。

健康保険での通院は「私病」での通院か

まだまだ誤解されている医師の先生や医療従事者の方々がいらっしゃるようですが、以前から当ブログでも紹介しておりますとおり、昭和43年の厚生省(当時)通達

(『健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて』( 昭和 43 年 10 月 12 日保険発第 106 号 厚生省保険局保険課長国民健康保険課長から各都道府県民生主管部 ( 局 ) 長宛)

により交通事故の治療でも健康保険の利用は認められることが確認されています(詳しくはこちらも併せてご覧ください)。

そのため、治療費打切り後健康保険に切り替えて通院したからといって、「私病」の治療でも、「自分で希望した治療」でもなんでもなく、その時点でまだ治療の相当性と必要性が認められる限り、交通事故での治療であることには何ら変わりはありません。

もちろん、健康保険に切替えた時点で症状の改善効果がみられないと診断いただいたのであれば別ですが、そうでなければ、健康保険での通院に切り替えた時点で症状固定と診断するのは誤りです。

なお、症状固定後、症状の悪化を防ぐためなど健康保険を使用して自費(自己負担部分を相手方に請求しない)で通院する場合は、慢性疾患に対する治療として「私病」扱いになります。

治療費打切日が症状固定日か

相手方任意保険会社は、治療が終了するなど損害が確定するまで保険金の支払い義務は負いませんので、治療中の治療費の支払い(内払い・仮払い)は任意のサービスに過ぎません。

そのため、相手方任意保険会社は、そもそも当初から治療費の内払いをしなくても法的な責任を負うことはありませんし、仮に治療費をいったん支払ったとしても、どこにいつまで支払うかは自由に決めることができます。

また、相手方任意保険会社は保険金の支払いを少しでも減らすため、まだ治療が必要であるにもかかわらず治療費の内払いを一方的に打ち切ってくることは非常によくあります。

相手方任意保険会社からの治療費が打ち切られた場合、治療の必要性と相当性が認められる限り、健康保険や労災に切り替えて通院を継続することもよくありますが、切替え後に治療による症状の改善傾向が認められなくなった時点が症状固定日となります。

このように相手方任意保険会社はいつでも自由に一方的に治療費の支払いを打ち切ることができますので、相手方任意保険会社からの治療費の内払いが打ち切られたとしても、症状固定日の判断とは全く無関係なのです。

症状固定日の重要性

治療費や通院交通費は原則として症状固定日まで認められますし、症状固定日(入・通院期間)は傷害(入通院)慰謝料の算定の基準ともなります。

また、後遺障害認定の判断要素(原則として事故日から症状固定日まで6か月以上)ともなりますし、通院期間の長さは症状の重篤性の判断要素ともなる、交通事故被害者にとって損害の適正かつ公正は回復を図るために極めて重要な基準となります。

そのため、医師の先生方におかれましては、症状固定日につきまして、上記重要性にかんがみ、慎重にご診断いただきますよう改めてお願い申し上げます。

後遺障害認定

- 上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について

- 自賠責後遺障害診断書のチェックの重要性について

- むち打ち損傷で腱反射テストを殊更重要視すべきではないことについて

- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。

- 左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。

- 右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。

- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと

- (独法)自動車事故対策機構(ナスバ)名古屋主管支所様主催「介護料受給者等交流会」で、「成年後見制度について」と題する講演を行いました。

- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~

- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について

- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース

- 「足」ってどこのこと?

- 頚部痛被害者請求非該当、異議申立により第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です

- 近時のむち打ち損傷の後遺障害認定実務の傾向について

- 弁護士選びは慎重にしましょう・2~高額な弁護士費用

- 高次脳機能障害に対するリハビリの重要性について

被害者側

交通事故専門弁護士による

ブログ

保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。

-

東海交通遺児を励ます会の内河惠一先生へのインタビューに同行しました。

-

上位胸椎損傷に伴う頚椎可動域制限について

-

自賠責後遺障害診断書のチェックの重要性について

-

むち打ち損傷で腱反射テストを殊更重要視すべきではないことについて

-

治療費打切り後の労災切替えについて

-

損保ジャパン名古屋保険金サービス第二課担当者による、兼業家事従事者(専従者)の休業損害に関する主張について(顛末記あります)

-

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。

-

左橈骨近位端骨折後の左肘部痛事前認定非該当につき、異議申立てにより第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です。

-

右股関節脱臼骨折後の可動域制限異議申立て第12級7号認定につき、紛争処理申請により第10級11号が認定された事案のご紹介です。

-

名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです